我国著名陶艺学家史俊棠先生认为,清末紫砂陶艺名家范大生在宜兴紫砂壶历史上是一位不能忽视的人物。当代紫砂名手范伟群,作为“大生壶”第四代嫡传,不仅继承了家族的荣耀,更以其匠心独运的艺术创作,成为紫砂文化传承与创新的代表人物。

10月24日,“各美其美、美美与共”——宜兴紫砂、云南陶艺联展在云南文学艺术馆举办。这次展览中的范伟群与著名书画家罗江、杜建民、满江红、王献生等合作的紫砂壶佳作将入藏国家级的工艺美术博物馆。

陶艺世家的传承

范伟群

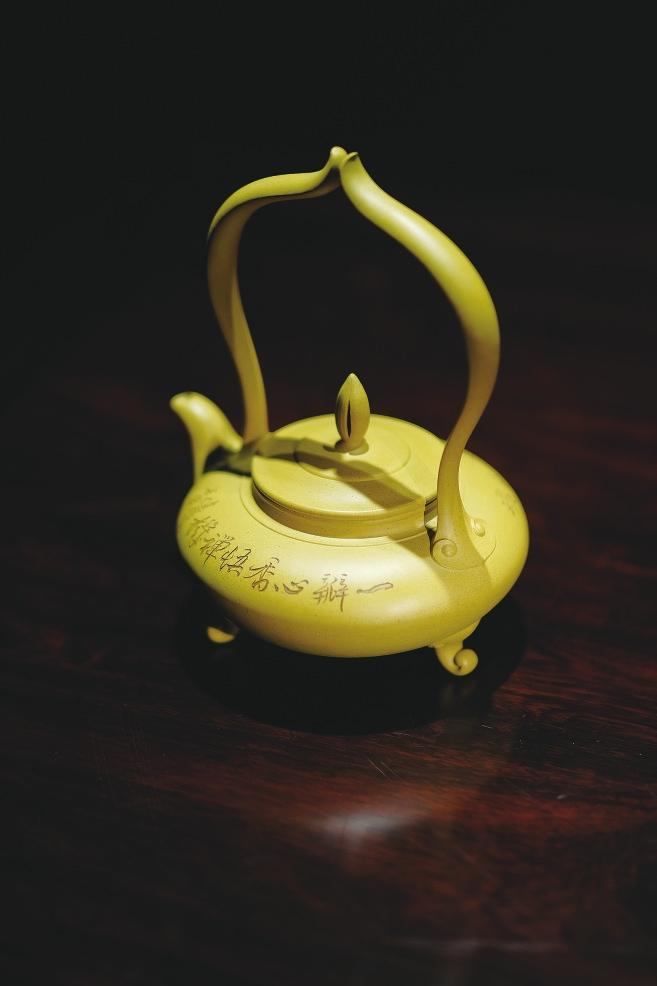

1970年,范伟群出生在宜兴的一个陶艺世家。宜兴范家是最有代表性的陶艺世家之一,其杰出代表范大生是宜兴紫砂历史上第一个国际金奖获得者,并先后连续六次获得国际金奖,“大生壶”闻名海内外,享有“千金易得,大生壶难求”之美誉。2023年5月,国家文物局颁布1911年后已故陶瓷类作品限制出境名家名单,范大生位列其中。范伟群从小耳濡目染,深受陶艺文化的影响。14岁那年,范伟群进入紫砂厂,师从高级工艺师吴同芬,后被陶艺名师徐汉棠收为徒弟。在他们的指导下,范伟群的紫砂工艺制作技法和创作手法得到了极大的提升。 作为当代杰出中青年紫砂名家代表,范伟群成绩斐然,被评为国家级非遗代表性传承人、享受国务院特殊津贴专家,并获得江苏省工艺美术大师、江苏省陶瓷艺术大师等荣誉称号。 《竹海组壶》 以竹为素材,将传统器《竹鼓壶》为摹本,举一反三,仿佛各壶相拥成竹林。 技艺的精进与创新 范伟群的紫砂艺术,独具匠心,深得人心。他的作品既立足传统,又勇于创新,更融入了鲜明的时代精神。《四方隐角竹鼎壶》《合菱壶》《合梅壶》等作品,展现了古典之美。同时,他不拘泥于旧有的形式,勇于在传统中寻找新的灵感,如《棠棣壶》《风雅壶》《楚韵壶》,这些作品既符合传统审美,又富有现代感。 范伟群的创新不仅限于壶的外形设计,更在于他对紫砂材质和制作工艺的深入研究。他不断探索紫砂泥料的新配比,尝试不同的烧制温度,力求使每一把壶都展现出最佳的质感和色泽。 《江南小院之窗内、窗外壶》 展现了江南园林窗内窗外之景,契合了中国园林“壶纳天地”的说法。 国礼紫砂的荣耀 范伟群的紫砂壶艺不仅在国内受到认可,更走向了世界。他参与了“97香港回归”“99澳门回归”的国家级紫砂礼品的创作和监制工作,这些作品不仅代表了中国紫砂艺术的高水平,也成为了国家文化交流的重要载体。作为紫砂文化的重要推手,宜兴市陶瓷行业协会史俊棠会长认为“范伟群老师的国礼紫砂不仅为宜兴紫砂赢得了骄傲,更是紫砂艺术的一次伟大飞跃”。 他的作品《天宝壶》荣获第四届中国工艺美术大师精品博览会金奖,《僧帽壶》则被韩国国家博物馆永久收藏。这些荣誉不仅是对范伟群个人技艺的认可,更是对宜兴紫砂艺术的肯定。 《风举荷香壶》 是范伟群为澳门特制的原创紫砂作品。 积极传播紫砂文化 范伟群不仅在艺术创作上有着卓越的成就,而且为人宽博大度,待人诚恳厚道。他在紫砂人才培养和非遗传承中也发挥了重要作用。他开设了“范家壶庄紫砂公益培训班”,授课上千人次,推动了紫砂艺术的普及和传播。此外,他还远赴世界各地举办展览,进行研讨交流,挖掘、整理宜兴紫砂历史艺术文脉。 范伟群对云南有着深厚的感情,他经常与史俊棠会长一起来云南交流,并积极投身于云南边疆少数民族地区的乡村振兴,努力贡献自己的一份力量。他深知,紫砂艺术的传承不仅需要技艺的传授,更需要文化的传播。他通过各种渠道,让更多人了解紫砂文化,感受紫砂艺术的魅力。 《无相提梁壶》 形态介于具象与抽象之间,既有现代主义陶艺之理性骨骼,又具备传统紫砂艺术之感性情趣。2023年5月18日,联合国邮票《国际茶日》选用了此作品的图片。 来源 / 春城晚报 文字 / 邱 滨 供图 / 范伟群 编校 / 向潇玥 邹尘扬 初审 / 张伟锋 复审 / 杨恩泉 终审 / 黑 燕